-

Anthropologie, Diskurs, Ethik, Identität und Individualismus, Lehramt, Lehre, Philosophie, Professionalität, Psyche, Schule, Seele

Supervision als Weiterbildung

Der Brunnen

Der Brunnen ist das Symbol für die Tiefe, aus der wir schöpfen. Im Märchen führt das direkt in andere Welten. Aber es kommt auch auf die Motive an, denn immer ist auch ein Wagnis damit verbunden, sich auf Tiefe einzulassen.

Wenn andere in den Brunnen springen, müssen wir nicht dasselbe tun. Oft genügt bereits, sich vor Augen zu führen, wie es sich anfühlt und was daraus folgen kann. Auf das Vorstellungsvermögen kommt es an.

Erfahrung

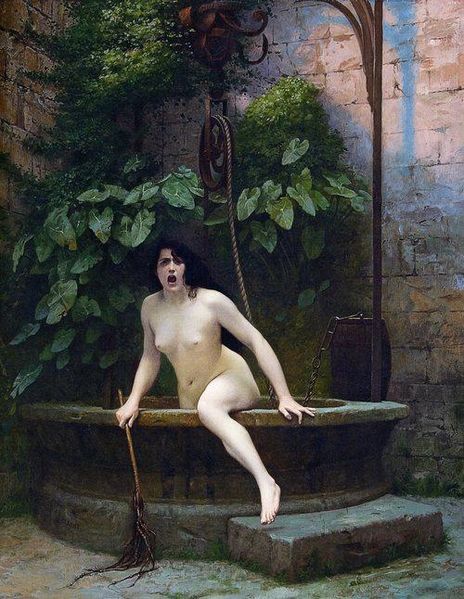

Jean-Léon Gérôme: Die Wahrheit kommt aus ihrem Brunnen (1896). Das sprichwörtlich in den Brunnen gefallene Kind bezeichnet die eher schlechte Erfahrung. Was nicht geschehen sollte, ist dann passiert. – Aber wir lernen gerade anhand von schlechten Erfahrungen ganz besonders gut.

Es kommt also darauf an, aus „schlechten Erfahrungen“ etwas Gutes zu machen. Und dabei entfaltet unsere Sprache ihre magischen Qualitäten.

Wir können in der Vorstellung ganze Welten auf- und untergehen lassen, um die eine Welt, auf die es ankommt, zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Wir müssen nicht jede Erfahrung selbst machen. Es genügt, sich gemeinsam vor Augen zu führen, wie „es“ ist. Nicht nur die Praxis allein ist daher entscheidend, sondern vor allem die Fähigkeit, in Alternativen zu denken.

Durch Supervision können wir uns vor Augen führen, wann, warum und weshalb etwas nach allen Regeln der Kunst schief gehen muß. — Allein durch unser Vorstellungsvermögen können wir derweil ganz neue Erfahrungen machen, die auch hilfreich sind, in der Praxis das eigene Selbstbewußtsein zu entwickeln.

Supervision

Nichts ist hilfreicher als ein intensiver Erfahrungsaustausch unter Fachleuten, die aus eigener Anschauung wissen, worauf es ankommt. Wir sind eben keine Maschinen, sondern jede(r) von uns ist etwas Besonderes mit eigenen Stärken und Schwächen, aber auch mit unentdeckten Potentialen.

Ich bin Professor für Philosophie an der Universität Karlsruhe und gebe seit Jahren besondere Seminare für angehende Lehrkräfte. Es geht dabei um eine vorgezogene Supervision. Aus vielen Rückmeldungen von Studierenden weiß ich, daß sie meine Seminare schätzen, weil ihnen genau diese Erfahrungen fehlen.

In jeder Sitzung gehen wir gemeinsam in Krisensituationen, die im Alltag früher oder später aufkommen. Es kommt darauf an, die Rahmenbedingungen zu kennen, also was darf, soll, muß ich tun oder auch unterlassen? Wo liegen die Grenzen der eigenen Kompetenz und der Zuständigkeit? Welcher “Hut” sollte jeweils wann aufgesetzt werden? — Dabei sind die Erwartungen oft höchst widersprüchlich, die von Lehrern und Lehrerinnen geradezu vorbildlich erfüllt werden sollen.

Wir gehen also bewußt und beherzt auf Dilemma-Situationen zu. Lehrer und Lehrerinnen sollten vor professionellem Hintergrund einschätzen und begründen können, was man im Falle des Falles warum und weshalb für angemessen hält. Das dazu erforderliche Urteilsvermögen wird in diesen Seminaren gefördert, weil die Dialoge und Diskurse selbst zur Wirklichkeit werden, in denen Möglichkeiten ohne Scheu durchgespielt werden können.

Weiterbildung

Die Agenda:

- 14 Termine

- Max. 12 Teilnehmer u. Teilnehmerinnen

- Empathische Dialoge

- Problemzentrierte Diskurse

- Bearbeiten Sie Ihre Stärken und Schwächen in der Gruppe

- Miteinander und voneinander lernen.

- Auch unkonventionelle Lösungen durchspielen

- Die Welt mit den Augen anderer betrachten und erörtern

- Nach der Präsentation erhalten Sie ein persönliches Feedback im Dialog unter vier Augen

Pro Semester werden zwei Veranstaltungen angeboten:

- Entweder wöchentlich, online via Zoom: Supervision (a);

- Oder zunächst 5 x online, sowie ein Wochenende, Fr, Sa. und So: Supervision (b).

Anmeldung und Teilnahme

Die Teilnahmegebühr in Höhe von 548€ ist vor Beginn zu überweisen. Sollte das Seminar aus irgendwelchen Gründen nicht zustande kommen, wird die Summe erstattet.

Anmeldung: heinz-ulrich.nennen@t-online.de

Sprechstunde via Zoom: Nach Vereinbarung per Mail.

-

Anthropologie, Diskurs, Identität und Individualismus, Lehramt, Philosophie, Professionalität, Psyche, Schule, Seele

EPG II

Oberseminar

EPG II

Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II

SS 2024 | mittwochs | 14:00-15:30 Uhr | online

Beginn: 17. April 2024 | Ende: 24. Juli 2024

Zwischen den Stühlen

Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein. Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen, einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die Gesellschaft in abfälligen Reden.

Das mag damit zusammenhängen, daß jede(r) von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar gemacht werden.

Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich, lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hineinspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einerseits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet, andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.

Gerade in letzter Zeit sind gestiegene Anforderungen bei Inklusion und Integration hinzugekommen. Auch Straf– und Disziplinarmaßnahmen zählen zu den nicht eben einfachen Aufgaben, die allerdings wahrgenommen werden müssen. — Ein weiterer, immer wieder akuter und fordernder Bereich ist das Mobbing, das sich gut ›durchspielen‹ läßt anhand von Inszenierungen.

Es gibt nicht das einzig richtige professionelle Verhalten, sondern viele verschiedene Beweggründe, die sich erörtern lassen, was denn nun in einem konkreten Fall möglich, angemessen oder aber kontraproduktiv sein könnte. Pädagogik kann viel aber nicht alles. Bei manchen Problemen sind andere Disziplinen sehr viel erfahrener und auch zuständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.

Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu legen. Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität gehören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein nicht eben einfacher.

Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwartungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unvergessen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.

„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“

Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.

Ausbildung oder Bildung?

Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.

Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.

So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

-

Anthropologie, Diskurs, Identität und Individualismus, Lehramt, Philosophie, Professionalität, Psyche, Schule, Seele

EPG II b

EPG II b (Online und Block)

Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II

WS 2023 | Beginn: 19. Januar 2024 | Ende: 3. März 2023 | Online und Block

Ab 19. Januar 2024: 5 Seminare online | freitags: 14:00–15:30 Uhr, sowie3 Workshops im Block: Fr, 1.03.2024 | Sa, 2.03.2024 | So, 3.03.2024

jeweils 14–19 Uhr | Raum: 30.91-012.

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Zwischen den Stühlen

Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein. Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen, einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die Gesellschaft in abfälligen Reden. — Das mag damit zusammenhängen, daß jede(r) von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.

Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar gemacht werden.

Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich, lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hineinspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einerseits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet, andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.

Gerade in letzter Zeit sind gestiegene Anforderungen bei Inklusion und Integration hinzugekommen. Auch Straf– und Disziplinarmaßnahmen zählen zu den nicht eben einfachen Aufgaben, die allerdings wahrgenommen werden müssen. — Ein weiterer, immer wieder akuter und fordernder Bereich ist das Mobbing, das sich gut ›durchspielen‹ läßt anhand von Inszenierungen.

Es gibt nicht das einzig richtige professionelle Verhalten, sondern viele verschiedene Beweggründe, die sich erörtern lassen, was denn nun in einem konkreten Fall möglich, angemessen oder aber kontraproduktiv sein könnte. Pädagogik kann viel aber nicht alles. Bei manchen Problemen sind andere Disziplinen sehr viel erfahrener und auch zuständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.

Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu legen. Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität gehören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein nicht eben einfacher.

Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwartungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unvergessen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.

„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“

Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.

Ausbildung oder Bildung?

Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.

Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.

So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

Stichworte für Themen

#„ADHS“ #Aufmerksamkeit #Bewertung in der Schule #Cybermobbing #Digitalisierung #Disziplinarmaßnahmen #Elterngespräche #Erziehung und Bildung #Genderdiversity #Heldenreise und Persönlichkeit in der Schule #Inklusion #Interesse–Lernen–Leistung #Interkulturelle Inklusion #Islamismus #Konflikte mit dem Islam in der Schule #Konfliktintervention durch Lehrpersonen #LehrerIn sein #Lehrergesundheit #Medieneinsatz #Medienkompetenz #Mitbestimmung in der Schule #Mobbing #Online-Unterricht #Political Correctness #Professionelles Selbstverständnis #Projektunterricht #Pubertät #Referendariat #Respekt #Schule und Universität #Schulfahrten #Schulverweigerung #Sexualität und Schule #Strafen und Disziplinarmaßnahmen #Ziviler Ungehorsam

-

Anthropologie, Diskurs, Emanzipation, Ethik, Identität und Individualismus, Lehramt, Lehre, Leib, Moderne, Motive der Mythen, Philosophie, Platon, Politik, Professionalität, Psyche, Religion, Schule, Seele, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wahrheit, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

EPG II a

Oberseminar

EPG II a – Online

Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II

SS 2023 | donnerstags | 14:00-15:30 Uhr | online

Beginn: 20. April 2023 | Ende: 27. Juli 2023

Zwischen den Stühlen

Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein. Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen, einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die Gesellschaft in abfälligen Reden.

Das mag damit zusammenhängen, daß jede(r) von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar gemacht werden.

Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich, lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hineinspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einerseits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet, andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.

Gerade in letzter Zeit sind gestiegene Anforderungen bei Inklusion und Integration hinzugekommen. Auch Straf– und Disziplinarmaßnahmen zählen zu den nicht eben einfachen Aufgaben, die allerdings wahrgenommen werden müssen. — Ein weiterer, immer wieder akuter und fordernder Bereich ist das Mobbing, das sich gut ›durchspielen‹ läßt anhand von Inszenierungen.

Es gibt nicht das einzig richtige professionelle Verhalten, sondern viele verschiedene Beweggründe, die sich erörtern lassen, was denn nun in einem konkreten Fall möglich, angemessen oder aber kontraproduktiv sein könnte. Pädagogik kann viel aber nicht alles. Bei manchen Problemen sind andere Disziplinen sehr viel erfahrener und auch zuständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.

Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu legen. Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität gehören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein nicht eben einfacher.

Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwartungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unvergessen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.

„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“

Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.

Ausbildung oder Bildung?

Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.

Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.

So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

-

Anthropologie, Diskurs, Emanzipation, Ethik, Identität und Individualismus, Lehramt, Lehre, Leib, Melancholie, Moderne, Moral, Philosophie, Politik, Professionalität, Psyche, Religion, Seele, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

EPG II b

EPG II b (Online und Block)

Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II

SS 2023 | Beginn: 30. Juni 2023 | Ende: 13. August 2023 | Online und Block

Ab 30. Juni 2023: 5 Seminare online | freitags: 14:00–15:30 Uhr, sowie3 Workshops im Block: Fr, 11.08.2023 | Sa, 12.08.2023 | So, 13.08.2023

jeweils 14–19 Uhr | Raum: 30.91-012.

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Zwischen den Stühlen

Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein. Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen, einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die Gesellschaft in abfälligen Reden. — Das mag damit zusammenhängen, daß jede(r) von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.

Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar gemacht werden.

Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich, lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hineinspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einerseits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet, andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.

Gerade in letzter Zeit sind gestiegene Anforderungen bei Inklusion und Integration hinzugekommen. Auch Straf– und Disziplinarmaßnahmen zählen zu den nicht eben einfachen Aufgaben, die allerdings wahrgenommen werden müssen. — Ein weiterer, immer wieder akuter und fordernder Bereich ist das Mobbing, das sich gut ›durchspielen‹ läßt anhand von Inszenierungen.

Es gibt nicht das einzig richtige professionelle Verhalten, sondern viele verschiedene Beweggründe, die sich erörtern lassen, was denn nun in einem konkreten Fall möglich, angemessen oder aber kontraproduktiv sein könnte. Pädagogik kann viel aber nicht alles. Bei manchen Problemen sind andere Disziplinen sehr viel erfahrener und auch zuständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.

Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu legen. Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität gehören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein nicht eben einfacher.

Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwartungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unvergessen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.

„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“

Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.

Ausbildung oder Bildung?

Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.

Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.

So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

Stichworte für Themen

#„ADHS“ #Aufmerksamkeit #Bewertung in der Schule #Cybermobbing #Digitalisierung #Disziplinarmaßnahmen #Elterngespräche #Erziehung und Bildung #Genderdiversity #Heldenreise und Persönlichkeit in der Schule #Inklusion #Interesse–Lernen–Leistung #Interkulturelle Inklusion #Islamismus #Konflikte mit dem Islam in der Schule #Konfliktintervention durch Lehrpersonen #LehrerIn sein #Lehrergesundheit #Medieneinsatz #Medienkompetenz #Mitbestimmung in der Schule #Mobbing #Online-Unterricht #Political Correctness #Professionelles Selbstverständnis #Projektunterricht #Pubertät #Referendariat #Respekt #Schule und Universität #Schulfahrten #Schulverweigerung #Sexualität und Schule #Strafen und Disziplinarmaßnahmen #Ziviler Ungehorsam

-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Emanzipation, Ethik, Feminismus, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Leib, Moral, Motive der Mythen, Philosophie, Platon, Professionalität, Psyche, Psychosophie, Religion, Schönheit, Schuld, Seele, Theorien der Kultur, Traum, Urbanisierung der Seele, Wahrheit, Zeitgeist

Was soll man(n) tun, wenn “die” Frau wütend ist?

Wer zu “woke” ist, den bestraft das Leben

Michail Sergejewitsch Gorbatschow, der ehrenwerte und letzte Staatspräsident der Sowjetunion, hatte bekanntermaßen ein äußerst inniges Verhältnis zu seiner Frau Raissa Maximowna Gorbatschowa.

Man hat ihn später hier in Münster desöfteren am Aasee spazieren gesehen, als seine Frau, übrigens eine Philosophin, mit dem Krebs kämpfte.

Jean-Léon Gérôme: Die Wahrheit kommt aus ihrem Brunnen (1896). Beide kannten sich lang und waren, wie es nur wenige Paare fertig bringen, wirklich ein Team. In ihr hatte er eine unbestechliche Ratgeberin, so wie es Platon idealisiert hat. Er stellt die Philosophenkönige vor wie welche, die einfach deswegen nicht bestechlich sind, weil sie schon “alles” haben, was nicht mit Geld zu bezahlen ist.

Gorbatschows Verzweiflung über ihren Tod dürfte nicht minder groß gewesen sein, wie die angesichts der schier unlösbaren Aufgabe, den Saurier Sowjetunion mit einem heimtückisch taktierenden Westen im Nacken dennoch wieder auf Kurs zu bringen. Von wegen keine Osterweiterung der NATO, von wegen “gemeinsames Haus Europa”.

Ein Putsch machte alle Hoffnungen zunichte und brachte einen Trunkenbold wie Jelzin ans Ruder und Oligarchen, die sich das ehemalige Volksvermögen unter den Nagel gerissen haben. Im Windschatten dieser Verwerfungen fand Putin als Nachfolger seinen Weg zur Macht, der das alles natürlich als demütigende Katastrophe empfunden hat.

Aber nun zur Frage: Was hat Gorbatschow gemacht, wenn Raissa Maximowna Gorbatschowa wütend war? Er hat es in einem Interview selbst ausgeplaudert und für mich klang es auch ein wenig wie eine Empfehlung, was denn nun männlicherseits zu tun sei in solchen Fällen, wenn “die” Frau außer sich ist vor Wut.

Er habe sie in seine Arme genommen und fest umschlossen, um sie auch bei Gegenwehr ganz nahe bei sich fest zu halten, bis alles wieder gut war. — Das scheint in der Tat hilfreich zu sein, denn ich habe gesehen, daß es insbesondere bei Kindern und Menschen in psychischen Ausnahmezuständen positiv wirken kann. Einfach nur halten, bis wieder gut ist.

Der Grund dürfte darin liegen, daß die Wut hier selbst zum Ausdruck gebracht werden darf. Sie wehrt sich anfangs gegen den äußeren Widerstand der Umklammerung und wird immer stärker, bis sie sich wie durch ein Ventil endlich wieder abbauen kann, weil sie ja nun ihren Ausdruck gefunden hat.

Aber wie es in diesen desorientierten Zeiten üblich ist, werden manche ganz gewiß jetzt Zeter und Mordio schreien: Ist das nicht Gewalt gegen die Frau? — Oh je.

Wer zu woke ist, den bestraft das Leben. — Die Formulierung stammt übrigens nicht von ihm, sondern von einem seiner Sprecher. Das geflügelte Wort wurde zum Orakelspruch. Es fiel auf einem informellen Treffen mit Pressevertretern beim Staatsbesuch von “Gorbi” in Ostberlin: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Damit ist auch etwas daüber gesagt, was das Leben ausmacht. Es bietet Gelegenheiten, die vertan sind, wenn sie nicht ergriffen werden. – Wir sollten Möglichkeiten für unsere Sehnsüchte daraus machen, die tief in uns schlummern, um wachgeküßt zu werden.

-

Anthropologie, Corona-Diskurs, Diskurs, Emanzipation, Ethik, Identität und Individualismus, Lehramt, Moderne, Moral, Philosophie, Politik, Professionalität, Psyche, Religion, Schule, Seele, Theorien der Kultur, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

Menschenbilder

Für eine neue Pädagogische Anthropologie

Die Aufgaben für Lehrkräfte steigen seit Jahren, weil Gesellschaft und Staat keine Vorstellung mehr haben, worauf es ankommt. — Aus Bildung ist Ausbildung geworden und das vor dem unmenschlichen Bild einer “natürlichen” Auslese, als lebten wir noch im Tierreich.

Die Zahl der Lehrkräfte wird immer geringer, weil es kaum noch ein belastbares, positives Menschenbild gibt und Überzeugungen, dafür auch eintreten zu können. — Und die Gesellschaft gefällt sich darin, alles einfach nur abzuwälzen.

Im Zuge der Corona–Krise ist deutlich geworden, daß etwas faul ist mit dem misanthropischen Menschenbild. Die Zeiten sind vorbei, als religiöse oder politische Ideologien noch die Vorstellungen von der “Bildung des Menschengeschlechts” beherrschten. Nur der Misanthropismus ist noch geblieben.

Aber den miesen Menschenbildern kann man beikommen. Es gilt, eine allgemeine Ratlosigkeit, die nicht selten in tiefe Verzweiflung führen, durch neue Zuversicht zu überwinden.

Dazu braucht es wieder ein standfestes Auftreten von Philosophen, Erziehungswissenschaftlerinnen, Pädagogen und Pädagoginnen. Aber diese müssen sich erst einmal ihrerseits neu überzeugen von der Bedeutung ihres Tuns und von der Legitimität ihrer Professionen.

Zunächst ist in der Pädagogik selbst ein wieder motivierendes Menschenbild erforderlich. — Die Theorien dazu sind da. Es kommt nun darauf an, eine zeitgemäße Praxis und ein neues Selbstverständnis auf diesen Fundamenten zu errichten.

Auf das Menschenbild kommt es an

Seit Jahren gebe ich Seminare für angehende Lehrer und Lehrerinnen am KIT in Karlsruhe. — Aber jetzt möchte ich nicht mehr nur exklusiv dort wirken, sondern Seminare zur Supervision, zum Atemholen, Überlegen, Nachdenken und zu neuem Mut anbieten. Denn mir ist immer wieder aufgefallen: Die Motivation kann nur von innen kommen, von einem Menschenbild, das von einer inneren Wärme erfüllt ist.

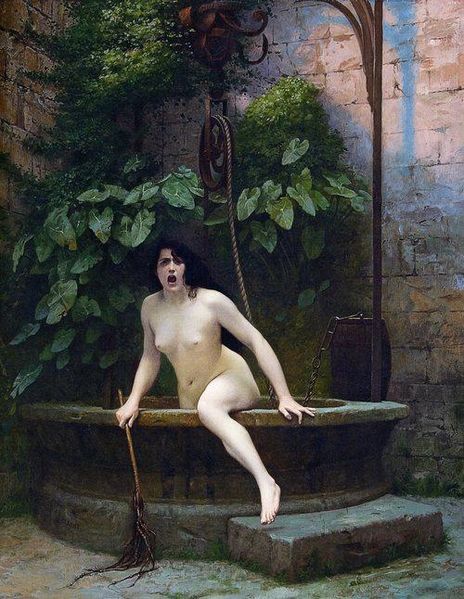

Der vitruvianische Mensch

Leonardo da Vinci, ca. 1490;

Galleria dell’ Accademia, Venedig.In der Theorie gibt es diese Perspektiven bereits seit 1928, als mit der Anthropologischen Wende die ersten Diskurse aufkamen darüber, welche wissenschaftlich gesicherten Aussagen gemacht werden können über das vermeintliche “Wesen des Menschen”.

Damals entstand die Anthropologie als transdisziplinärer Diskurs über die “Conditio humana”. — Inzwischen ist daraus ein beeindruckendes Ensemble aus einer Vielzahl aller erdenklicher Wissenschaften aus Natur–, Kultur– und Geisteswissenschaften geworden.

In Zweifelsfällen können wir diese Diskurse wie ein Orakel anrufen, um Fragen zu beantworten, deren Antworten oft nur voreingenommen sind. In solchen Streitfragen wirkt die Anthropologie wie ein wissenschaftliches Orakel.

Wichtig ist nicht nur, was ausgesagt wird, sondern auch wie und auf welche Fragen wir tatsächlich erschöpfende Antworten erhalten. So läßt sich manches sehr klar entscheiden, weil es um belegbare Fakten und rekonstruierbare Zusammenhänge geht, die sich erörtern lassen.

Aber noch interessanter wird es, wenn wir von der Anthropologie gar keine oder nicht erschöpfende Antworten erhalten, sondern nur noch die Auskunft, es würde ein Prinzip zugrunde liegen. So ist die Antwort auf die Frage nach dem Wesen des Menschen in etwa so zu beantworten, daß es darin liegt, sich selbst zu kultivieren, sich selbst zu “bilden”. Dann wird deutlich, wie sehr das menschliche Wesen davon geprägt ist, “offen” zu sein.

Wir sind nicht vordefiniert wie Tiere, wir sind zur Freiheit geboren, was aber auch mit Freiheitsschmerzen verbunden ist. — Daher brauchen wir Mentoren in der Funktion von Hebammen, Begleitern und Ratgeberinnen bereits bei den ersten Schritten und auch später noch auf dem Weg in eine ganz individuelle Zukunft, in der es glücklich macht, sich selbst bei er eigenen Entfaltung über die Schulter zu sehen.

Die “Unbestimmtheit” des menschlichen Wesens ist das, was die “Würde des Menschen” ausmacht. Darin liegt das eigentliche Geheimnis des Erfolgs in der Menschheitsgeschichte.

Wir stehen auf den Schultern von Riesen. -

Identität und Individualismus, Ironie, Kunst, Künstler, Moderne, Motive der Mythen, Philosophie, Professionalität, Psyche, Religion, Schönheit, Seele, Traum, Zeitgeist

Kunst als Traumarbeit

Langsame Annäherung

Es gibt eine Installation der Bildhauerin Miriam Jonas, die sich bei der Betrachtung erst ganz allmählich erschließt. Dabei ist es wesentlich, sich diesem Werk aus der Distanz mit mäßigem Schritt anzunähern.

Auf weißer Fläche sind in Mustern angebrachte, eckig–abgerundete oder auch ovale Objekte zu sehen, die nicht aufgemalt, sondern aufgesetzt sind. — Allerdings sind die 75 Objekte dieser Wandarbeit mustergültig aufgebracht.

Miriam Jonas: Polka Popes. Wandinstallation aus 75 Teilen, Plastilin, Fischkonservendosen, Acrylglas, Holz. Maße: 260 x 415 cm; Barcelona, Münster 2011. — Quelle: Miriam Jonas: www.miriamjonas.de/Polka-Popes. Die Anordnung entspricht den Polka Dots, einem Stoffmuster, das im 19. Jahrhundert in England aufkam: Gefüllte Punkte, die auf engstem Raum verteilt ein regelmäßiges Muster abgeben. — Die Wahrnehmung beginnt zu flimmern, weil das Hirn changiert.

Es kann offenbar nicht eigenmächtig entscheiden, welche Ordnung denn nun vorherrschen soll. So geht es dann hin und her, bis die Punkte zu tanzen beginnen…

Kunst, Design und Kitsch

Der Unterschied zur Kunst ist die Seelenlosigkeit beim Kitsch, weil es kein Eingedenken ist, sondern lediglich sinnfreies Andenken.

Der Unterschied zwischen Kunst und Design liegt darin, daß der Anspruch auf Bedeutung zum Fetisch erhoben wird. — Tatsächlich gehen die exklusiv inszenierten Ambitionen jedoch nicht auf, weil es nur Simulationen von Sinn sind, die keine Seele und auch keinen Geist zum Bleiben animieren könnten.

Die Polka Popes von Miriam Jonas gehen auf eine Begegnung der Künstlerin mit der spanischen Folklore und der Volkskultur in Barcelona zurück. — Es ist selbst wie ein Traum, was dieses Werk in Szene setzt, denn das macht Träume so bemerkenswert: Sie bringen ganz mühelos unterschiedliche Sachen zusammen, die eigentlich voneinander geschieden sind.

Die Polka Popes von Miriam Jonas gehen auf eine Begegnung der Künstlerin mit der spanischen Folklore und der Volkskultur in Barcelona zurück. — Es ist selbst wie ein Traum, was dieses Werk in Szene setzt, denn das macht Träume so bemerkenswert: Sie bringen ganz mühelos unterschiedliche Sachen zusammen, die eigentlich voneinander geschieden sind.Derweil wird in diesem Werk das Kunstschaffen selbst thematisiert. Ambivalenzen werden aufgefächert, überraschende Verbindungen werden geknüpft. — Die Fassungen der vermeintlichen Edelsteine entpuppen sich bei näherem Hinsehen als Fischkonserven, und die Gemmen darin sind nicht aus Horn oder Edelstein, sondern aus kindgerechtem Plastilin, gehalten in der Palette authentischer Quietschfarben.

Genau auf diese Weise arbeiten auch Träume, wenn sie auf der Grundlage zunächst willkürlich erscheinender Arrangements ganz überraschende Verbindungen herstellen, die allerdings zu lesen und noch mehr zu deuten und zu verstehen geben. — Es ist ein interessanter Hinweis, wenn ein Traum in Barcelona erwähnt wird.

Träume erschaffen ihre Wirklichkeit

Träume haben die Lizenz, ihre eigene Wirklichkeit zu konstruieren. Dabei sind sie mächtig genug, alles Erdenkliche überraschend zusammenzufügen. Im Traum scheint es so, als wäre es vollkommen selbstverständlich, mit traumwandlerischer Sicherheit das eine mit etwas vollkommen anderem zu kombinieren, um damit etwas zu verstehen zu geben.

Hinter den Träumen stehen Botschaften, wenn mit Übertragungen, Allegorien und Symbolen bemerkenswerte Umbesetzungen vorgenommen werden, die spektakulär sein können in ihrer Bedeutung, wenn man die Traumarbeit zu deuten versteht.

So etwas geschieht auch in diesem Werk: Die einzelnen Bestandteile sind mustergültig nach Art der Polka Dots arrangiert, so daß die Objekte bald aus der Reihe tanzen, kindlich und doch wieder nicht ganz so unschuldig, weil sie vielleicht auch nur so tun.

Im Traum wird alles zum Zeichen, nichts muß sein und bedeuten, als was und wie es erscheint. — Schließlich kann auch das Kokettieren mit Unschuld selbst wieder Erotik heraufbeschwören. Nicht von ungefähr ist daher dieses Muster äußerst beliebt bei Dessous, denn beim Spiel mit der Unschuld geht es auch um Koketterie.

Die Polka Popes von Miriam Jonas arrangieren unterschiedliche Aspekte zu einem künstlerischen Traum. — Entscheidend ist nicht nur daß, sondern auch wie es ein Kunstwerk fertigbringt, ein derartiges Netz beziehungsreicher Spannungen zu erzeugen, zwischen Ordnung und Freiheit, Kunst und Kitsch, Original und Fälschung, zwischen dem Heiligen und dem Profanen.

-

Anthropologie, Diskurs, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Kunst, Künstler, Moderne, Philosophie, Professionalität, Psyche, Religion, Schönheit, Seele, Theorien der Kultur, Zeitgeist, Zivilisation

Hermeneutik

Verstehen ist kreativ

Nicht nur auf der Bühne, auch im Publikum wird man sich einiges einfallen lassen müssen, um zu verstehen. Wer sich dabei selbst auf der Leitung steht, hat das Nachsehen. — Wer sich dabei aber über die eigene Schulter schaut, betreibt die Kunst des Verstehens: Hermeneutik.

Miriam Jonas: Polka Popes. Wandinstallation aus 75 Teilen, Plastilin, Fischkonservendosen, Acrylglas, Holz. Maße: 260 x 415 cm; Barcelona, Münster 2011. — Quelle: Miriam Jonas: www.miriamjonas.de/Polka-Popes. Es kommt beim Verstehen darauf an, nicht einfach nur zu hören oder zu schauen, sondern der eigenen Vorstellung dabei zuzusehen, wie sie von uns selbst zustande gebracht wird. Wir können das!

Wir können allen Ernstes protokollieren, was man in welcher Reihenfolge gesehen, gefühlt und gedacht hat. — Es gibt tatsächlich Logbücher im Hirn, in denen alles aufgezeichnet ist. Wer mag, kann sogar darin blättern.

Unser Bewußtsein ist ein Netzwerk von Beobachtungsbeobachtungen. Da wird nicht einfach irgend etwas nur gesehen, sondern dieses Sehen muß wiederum “gesehen” werden. Nur dann kann es überhaupt als “wirklich” empfunden werden, nur dann zählt es überhaupt. — Ansonsten könnten wir uns alles Mögliche einfach nur einbilden.

Es ist mit etwas Übung möglich, sich selbst beim Verstehen über die Schulter zu sehen. Man kann sogar den “Betriebsfunk” abhören und sich einklinken in die Routinen der inneren Verständigungsprozeduren.

Verstehen ist selbst ein kreativer Prozeß. Etwas Bedeutungsvolles nur wahrnehmen und auf Anhieb verstehen, das können nur Götter. — Was Göttern mühelos zufällt, dazu müssen wir uns allerdings auch erst auf den Weg machen.

Dazu haben wir sie schließlich kreiert, um uns Ideale zu bieten, in denen wir uns spiegeln können, um zu sehen, wie weit wir schon sind, wenn wir wissen wollen, ob und inwiefern wir ihnen als Ideal–Selbst schon das Wasser reichen können.

Dazu haben wir sie schließlich kreiert, um uns Ideale zu bieten, in denen wir uns spiegeln können, um zu sehen, wie weit wir schon sind, wenn wir wissen wollen, ob und inwiefern wir ihnen als Ideal–Selbst schon das Wasser reichen können. Wer also Wert legt auf ein besonderes Urteilsvermögen, wer etwas Eigenes sein und sagen möchte, sollte sich darauf einlassen, beim Verstehen lange Wege mit vielen Stationen zu nehmen. Das “Heureka” mag am Ende stehen und in einem einzigen Augenblick ausgerufen werden, es ist aber die Krönung für einen ganzen Prozeß.

Verstehen ist weit mehr als nur das Lösen eines Rätsels, entscheidend sind Selbstbegegnungen. Wir erfahren sehr viel über uns selbst, sobald wir uns beim Wahrnehmen, Deuten und Verstehen selbst beobachten und begegnen.

Es ist erstaunlich, dem eigenen Empfinden, Verstehen und Reflektieren bei der Arbeit zuzusehen. Man kommt sich dann vor wie der Eigentümer einer Fabrik, in der Wahrnehmungen produziert werden, die auf Sinn hin ausgelegt sind.

Wer solche Wagnisse unternimmt, wird belohnt mit Erfahrungen auf der Meta–Ebene. Es sind Selbsterfahrungen, die persönlicher, intensiver und tiefer nicht sein könnten.

Ich bin soeben im Netz der Netze auf Fotos von einem Kunstwerk gestoßen, das ich vorzeiten besprochen habe. — Die Begegnung fand rein zufällig statt, auf einer Ausstellung in der Kunstakademie Münster.

Und im Seminar über “Die Schönheit der Seele” ging es am letzten Freitag um “Hermeneutik” und die “Kunst des Verstehens”. Das hat mich darauf gebracht, diesen alten Spuren noch einmal nachzugehen. — Das hat wiederum dazu geführt, daß ich den Text aus dem Jahre 2011 überarbeitet und vor allem mit den damals noch nicht öffentlich erhältlichen Fotos versehen habe.

-

Corona, Corona-Diskurs, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Lüge, Moral, Philosophie, Platon, Politik, Professionalität, Psyche, Schönheit, Schuld, Seele, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wahrheit, Zeitgeist, Zivilisation

Wohl beraten sein

Über das Regieren seiner selbst

Eigentlich sind wir ja alle Könige und Königinnen. Manche sind Diktatoren, andere Despoten und nicht wenige sind die Repräsentanten von “failed states”.

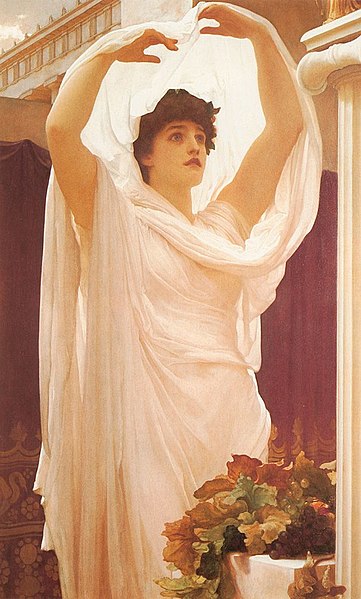

Frederick Leighton: Römische Vestalin, 1880. Wenn in der griechischen Philosophie von “sophrosyne” gesprochen wird, dann geht es um “Wohlberatensein”. Also gut, man ist jetzt König oder Königin, kann ziemlich viel befehlen und muß nicht wirklich diskutieren. – Dabei bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieser Vorzug, nicht mal mehr mit sich reden lassen zu müssen, weil man doch so hochwohlgeboren ist, wirklich zum Vorteil gereicht.

Gerade am Widersprüchlichen kann man doch die eigene Auffassung minutiös schärfen. Gerade an kleinen Unterschieden läßt sich genauer erkennen, worauf es denn nun wirklich ankommen sollte. – Aber nur die wenigsten verstehen sich darauf, mit solche Fülle an Möglichkeiten auch umgehen zu können.

Es träumen ja viele davon, ein guter Diktator zu sein, weil sie neben dem Wetter auch gern noch die Politik und vielleicht gleich die ganze Schöpfung ‘besser’ machen würden, wenn man sie nur mal ranließe, an die Hebel der Macht, die es in Wirklichkeit nicht gibt.

Wir sind nämlich spätestens seit Niklas Luhmann vorgewarnt: Sollte man in die hermetisch verschlossenen Kanzeln der Piloten, die wohl nicht von ungefähr dasselbe Wort haben, wie auch die Kollegen in den Kirchen. Sollte man es also tatsächlich fertig bringen, dort einzudringen, die Flugzeug-Kanzeln wären leer. Kein Pilot nirgends. Alles ist auf Autopilot.

Das hängt nun wiederum damit zusammen, daß schon seit Jahrmillionen gerade biologische Prozesse sich selbst steuern. Insbesondere auch das Wettrüsten zwischen Viren und Wirten. – Händisch ist da nicht viel zu machen, höchstens kollabieren lassen kann man das Ganze, sogar auf der Stelle.

Ich hatte mal einen Traum. Da war ich König oder so etwas. Jedenfalls hatte ich die Befehlsgewalt und sonst keiner. Also endlich konnte ich mal sagen, was Sache ist. – Und ich sagte also zu meinem ersten Minister, er möge “Frieden” schaffen und die Leute “glücklich” machen.

Ein lehrreicher Traum war das, weil ich ziemlich schnell hoch alarmiert aufgewacht bin. Alles war aus dem Ruder gelaufen. Der Unhold kam doch tatsächlich mit blutverschmierten Händen zurück!

Das ist, was man oder auch frau beim Königsein berücksichtigen sollte. – Befehlen ist viel zu einfach. Wohlberatensein, das wäre es. Aber wer berät die Berater und vor allem, wer rettet die Beratenen? – Also wann wäre man denn nun wirklich “wohl beraten”?

Das Problem mit den Beratern liegt darin, daß diese verkaufen wollen und müssen. – Alle verhinderten Könige und Königinnen mögen daher ersatzhalber an den letzten Arztbesuch denken, in dem es ja auch ‘nur’ um Beratung ging. – Und was hat man “gekauft”, wozu man sich hat “breitschlagen” lassen?

Hat man eigentlich verstanden, was der Weißkittel einem hatte weiß machen wollen? – Sorry: Warum hat man einer Behandlung zugestimmt, von der man gar nicht verstanden hat, was sie eigentlich mit einem macht?

Ach ja, das ist Vertrauen? – In wen oder was? Kann man Verantwortung abgeben? Wer hätte denn mit den Folgen zu leben?

Ich muß schon sagen, daß ich nie verstanden haben, daß Patienten vorgeblich wirklich glauben, daß sie nur einen ganz tiefen, höchst vertrauensvoll inszenierten Blick in die Augen ihres Arztes werfen müßten, und schon haben sie ihn für sich eingenommen. – Wie naiv ist das denn?

Ich bin heute im Seminar über die “Schönheit der Seele” durch eine Einflüsterung rettender Musen bei Windstille auf die rettende Idee gebracht worden, daß “Wohlberatensein” zustande gebracht wird, wenn wir uns mit allen Instanzen im “forum internum” regelmäßig zum Arbeitsfrühstück verabreden. Das wäre Wohlberatensein.

Warum besorgt man sich nicht als nächstes einen Termin beim eigenen Gewissen? Man könnte genauer abstimmen, was im eigenen Interesse wäre, daß das Gewissen in seiner ziemlich kleinkarierten Aufmerksamkeit bitte im Dienste der gemeinsamen Sache seine permanenten Sondierungen zur Anwendung bringt, um dafür zu sorgen, daß uns nichts wesentliches entgeht.

Ein weiteres ist heute aufgefallen: Offenbar gibt es eine Verbindung zwischen dem Selbstbewußtsein und dem Gewissen. – Wer sich selbst würdig verhält, kann, darf und wird auf eine dementsprechende Behandlung einen gewissen Anspruch geltend machen.

Mutmaßlicherweise haben wir in unserer krisengeschüttelten Gegenwart inzwischen einen Entwicklungsstand in der Psychogenese erreicht, von dem ab an es möglich, aber auch erforderlich geworden ist, Multiperspektivität an den Tag zu legen. – Das bedeutet, daß wir das EINE tun können, ohne das ANDERE lassen zu müssen. Wir können nicht nur, wie sollten sogar “widersprüchlich” agieren, ganz nach Art von Königen und Königinnen.

Während Kant noch “Einstimmigkeit mit sich selbst” einfordert, können wir es uns offenbar neuerdings sogar leisten, mit wechselnden Mehrheiten zu regieren. – Das wäre ohnehin das Beste: Eine Gesellschaft, in der solange diskutiert wird, bis eine Partei aufgibt und geht, weil ihr nichts mehr einfällt, der eigenen Auffassung weiterhin Auftrieb zu verschaffen.

Das soll bei den Indianern im Ältestenrat der Fall gewesen sein. Darf man noch Indianer sagen? – Doch, weil es ein Ehrenwort voller Hochachtung ist für ganz besondere Menschen, denen Zugänge zu Welten zugetraut werden, die wichtiger sind als die unheiligen Botschaften aller Warenfetischisten, die uns neuerdings in den Hype um die Kryptowährungen einweihen wollen, als wäre das so etwas wie eine Initiation.

Laß es Liebe sein: Liebe zur Welt, zum Menschen, zur Natur und sogar zum Schicksal. – Es bleibt uns schlußendlich nur eines: Verstehen. Und das in Zeiten, die das Verstehen zur Sünde erklärt haben.

Liebe und Verstehen, war das nicht schon immer dasselbe?