-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona, Corona-Diskurs, Corona-Politik, Diskurs, Ironie, Kunst, Moderne, Moral, Zeitgeist

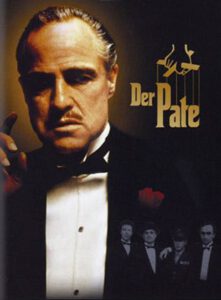

Der Staat als Pate

Sind Sie mit einer freiwilligen Impfpflicht einverstanden?

Über ein Angebot, das niemand ablehnen soll

Gleich nach dem Studium hatte ich einen Lehrauftrag an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Dortmund: „Ethik für Polizei-Beamte“. Das ist Pflichtprogramm vor dem Hintergrund der Gleichschaltung in Nazideutschland.Ich habe dort viel erfahren über das Innenleben der Polizei. Einerseits wachsam in der Kontrolle mit Argusaugen, andererseits der permanente Wunsch, Grenzen zu übertreten, wohl weil der ständige Druck zu groß ist. Also, man benahm sich provokant, wollte den starken Macho–Mann geben und keine Schwäche zeigen. Daß keine Papierflieger aufstiegen, war alles. Dort waren keine Frauen darunter, die Luft war also ziemlich würzig.Damals spürte ich, wie es intern zugeht bei denen, die wenige Jahre zuvor in der RAF-Rasterfahndung mich immer rausgewunken haben, mit meinen langen Haaren, dem klapprigem R4 mit Achsschaden und Hippiebemalung, um mich zu kontrollieren mit Maschinengewehr im Rücken. Das ist eine seltsame Form der Prominenz.Aber wie und wer sind die, die eine solche Performance auf Befehl liefern, wenn “der” Staat, also die, die sich für “den” Staat halten und das Sagen haben, meinen, “der” Staat müsse mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat und der Bartel den Most holt.

Der Pate (Originaltitel: The Godfather) ist ein US-amerikanischer Mafiafilm aus dem Jahr 1972 von Francis Ford Coppola, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Mario Puzo, der gemeinsam mit Coppola auch das Drehbuch verfasste. Der Film mit Marlon Brando und Al Pacino in den Hauptrollen war für elf Oscars nominiert, von denen er drei gewann. Der Pate zählt zu den künstlerisch bedeutendsten Werken der Filmgeschichte. Intern herrscht eine ungeheuerliche Disziplinierungskultur. Sobald in den Seminaren einer „ausscherte“ und irgendein Verständnis für Minderheiten zum Ausdruck brachte, fiel die Gruppe augenblicklich über ihn her: Ach, so einer bist Du also?!Empathie und alles “Weiche”, gewissermaßen Unmännliche war ein Ausdruck von Schwäche. Es ging zu wie im Schwabenland, wo viele in der schwäbischen Freikirche sozialisiert wurden und sich einen ähnlichen Schliff eingefangen haben. So wurden diese überaus wachsame Mitmenschen dressiert, eifrig in höherem Auftrag augenblicklich dabei zu stören, falls einer sich mal vergessen haben und irgendwie verträumt und selbstvergessen in Glücksmomenten schwelgen sollte. Wenn man von diesen Mitmenschen erwischt wird beim Menschsein, dann führen sie einen augenblicklich zurück auf den richtigen Weg des Unwohlseins im Sein.Eine ältere Dame im münsterländischen Wallfahrtsort Telgte erklärte mir mal: “Der Herrgott hat uns ja auch nicht erschaffen, damit wir es uns hier unten gut gehen lassen!” — Das ist philosophisch gar nicht so leicht zu kontern, denn man müßte dann mit dem Terminus “Herrgott” einigermaßen versiert umgehen können. Heute würde ich es mir zutrauen, aber damals war ich höflich sprachlos.Ähnliches muß ich den polizeilichen Anwärtern auf den höheren Dienst auch zugestehen, daß sie mich entwaffnet haben mit dem Bekenntnis: „Immer müssen wir dorthin, wo alle anderen weglaufen”. — Ja, das ist der Job, und für nicht wenige ist genau das sogar Berufung. Sie haben meinen Respekt, wirklich.Tatsächlich sind Polizeibeamte bei ihrer Berufswahl ähnlich motiviert wie Lehrer. Es sind Ideale im Spiel, aber Polizisten bekommen es richtig dicke auf die Mütze, während es für Lehrer bei weitem nicht so belastend ist, weil man vieles persönlich gestalten kann. Aber genau das möchte man von der Polizei gerade nicht, daß sie persönlich was gestaltet.Vor diesem Hintergrund ist es auch amüsant für mich, in eine Verkehrs-Kontrolle zu geraten, weil ich noch immer wie ein Lehrer empfinde. Und wenn dann ein Beamter mich fragt: „Sind Sie mit einem freiwilligen Atemtest zur Alkoholkontrolle einverstanden?“, dann bekommt er von mir einen sokratischen Dialog, das bin ich ihm und mir schuldig.Was denn daran freiwillig sei, will ich wissen. Der Beamte wiederholt, ich hätte doch die Wahl!? Was denn wäre, würde ich mich nicht einverstanden erklären, frage ich zurück. Dann müßte ich mit auf die Wache, wo mir auch mit körperlicher Gewalt das Blut für einen Alkoholtest abgenommen würde. Was denn daran freiwillig sei, frage ich zurück. Er wiederholt nur, versteht nicht oder will nicht verstehen.Ich sage ihm, das sei keine Freiwilligkeit. Ich würde ihm das jetzt mal vor Augen führen und zwar am Beispiel seiner danebenstehenden Kollegin. Wenn ich seine Kollegin als Frau fragen würde, ob sie mit einer freiwilligen körperlichen Nähe einverstanden wäre, weil ich ansonsten andere Mittel einsetzen würde, was das wohl wäre: Nötigung durch Androhung von Gewalt mindestens, wenn nicht mehr. – Er habe jetzt keine Zeit, sagt der Beamte und geht.Lauterbach hat für die Nahelegung einer „freiwilligen Impflicht” eine ähnliche rhetorische Figur gewählt, die selbstverständlich von Sokrates in den höchsten Tönen als der Weisheit letzter Schluß gelobt würde. Das geht immer so, wenn er wieder mal schwer beeindruckt ist. Wehe dem, wer so einen Bock geschoßen hat, denn man wird dann vor aller Augen rhetorisch geteert und gefedert.Es beginnt damit, auf eine viel zu laute, unmögliche, ja unerträgliche Weise über den grünen Klee gelobt zu werden. — Diese Gegenfigur wird als Hyperbel bezeichnet, das ist die Keimzelle vernichtender Ironie im Gewande des Lobgesangs, der nur eine Richtung kennt, nach oben, höher und höher des Lobes voll – und dann im Sturzflug runter, direkt auf den Boden der Tatsachen.Auch in der Musik funktioniert das hervorragend. Jimi Hendrix präsentierte auf dem Festival in Woodstock von 1969 eine verzerrt dröhnende, mit martialischen Bomber– und Maschinengewehrsalven durchsetzte, alsbald weltbekannte Interpretation der US-Nationalhymne “The Star-Spangled Banner”. Er hob sie hoch und höher, um sie fallen zu lassen wie einen Bomber, der im Sturzflug zum Angriff übergeht. Verblüffend deutlich sind Fliegerangriffe und Geschoßeinschläge zu hören, Vietnam.Die freiwillige Impfpflicht als der Weisheit letzte Schluß von Lauterbach würde Sokrates gewiß hoch über alles heben, um diese absurde These dann umso tiefer abstürzen zu lassen. Natürlich ist es lächerlich, weil Lauterbach gar nicht versteht, was der Unterschied zwischen Körper und Leib ist, ebensowenig wie der Polizist, der nun einmal im stählernen Gehäuse der Hörigkeit seiner Dienstpflichten lebt.Dieser Zwang zum freiwilligen Selbstzwang hat nicht nur etwas von einer Vergewaltigung, es ist eine. Und der Täter ist der Staat. Und der Staat ist ein Schläger, einer, der hundertmal schon versichert hat, er wolle sich bessern und hätte schon manche Therapiesitzung absolviert, sich nicht wieder in der Gewalt zu vergreifen an der Gesellschaft. Aber dann ist er doch bei der nächsten Gelegenheit wieder rückfällig geworden.Das alles läßt sich demonstrieren, ich habe darüber Bücher geschrieben. Aber es bereitet auch Freude, sich darüber lustig zu machen, über so etwas Ehrenwertes wie die ehrenwerte Gesellschaft, die der Staat letztendlich ist.Das läßt nicht von ungefähr an einen zeitlosen US-amerikanischen Mafiafilm aus dem Jahr 1972 von Francis Ford Coppola denken, mit Marlon Brando, überwältigend in der Rolle des Vito Corleone, als der Pate (Originaltitel: The Godfather). — Aber ja doch, Mafia. Das Problem ist, daß der Staat von Hause aus selbst nichts anderes als “Mafia” ist, höchst ehrenwert versteht sich, nur daß es eben nicht beides zugleich geben kann.Wenn Staat, dann nur in Ketten wie ein Ungeheuer. Das bedeutet Gewaltenteilung, Balance of Power und ist so gemeint, daß die eine Gewalt der anderen bitteschön nicht einmal die Wurst auf dem Brot gönnen sollte. Da möchte man nun wirklich nicht von Bundesverfassungsrichtern hören, die zum Dinner ins Kanzleramt fahren, um sich dort, ja was eigentlich, wohl zu fühlen oder geehrt oder geachtet? Da lobe ich mir die Polizisten.Unübertroffen der Spruch des Paten: Man mache ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können.Das läßt mich wieder an meine freundlich gemeinte, hypothetische Avance der Polizistin gegenüber denken, mir gefällig zu sein.Wie lautet der Spruch? — Du willst es doch auch!Freiwillig? Aus eigenem Antrieb?Weil sie selber es will?Es gibt einen Unterschied zwischen “Körper haben und Leib sein”, sagt Helmuth Plessner.Und ich sage, daß ich der Souverän bin in diesem intimen Raum zwischen meinem Leib und meiner Seele, alles andere ist Vergewaltigung. -

Ironie in Zeiten Coronas

Wie es ist, Hypochonder zu sein

Ein vielbeachteter Aufsatz von Thomas Nagel geht der Frage nach, wie es wohl sein würde, eine Fledermaus zu sein.

Schnell stößt der Autor auf Grenzen, nämlich jene, die Ludwig Wittgenstein konstatiert hat: „Die Grenzen meiner Sprache, sind die Grenzen meiner Welt“.

Ich war nie sonderlich angetan vom Hype um diesen Aufsatz von Nagel, denn ich kannte längst die berührenden Expeditionen in die Wahrnehmungswelten der Tiere von Jacob von Uexküll, etwa über die Stubenfliege oder, ganz besonders „einfühlsam“ über die Zecke. Da hat man nämlich den Eindruck, zum besagten Tier zu werden, weil die Sinne reduziert werden auf das, was noch bleibt: Bei der Zecke ist es ein Geruchssinn für Buttersäure, um Säugetiere wahrzunehmen und dann noch ein Wärmesinn, um dorthin zu krabbeln, wo warmes frisches Blut fließt.

Auch Nagel kommt auf jene Problematik, die hinter alledem steht, was der Anthropologie Helmuth Plessner einmal auf die Formel gebracht hat vom „Unterschied zwischen Körper-Haben und Leib-Sein“. Da gibt es in der Tat einige Differenzen, da geht einiges nicht auf und das liegt nicht an der Philosophie, sondern es ist selbst phänomenal, daß und was da nicht aufgeht. — So wird dieser Tage viel Wert gelegt auf „Achtsamkeit“, auch als eine Form der Selbstaufmerksamkeit. Aber auch da zeigt sich dieses Problem, daß wir genau dort, wo es ums Verstehen dieser Differenzen geht, einfach nicht nahe genug herankommen.

Wieviel Selbstaufmerksamkeit ist genug, was wäre zu wenig und was zu viel? Das läßt sich gar nicht beantworten, weil man dann erst irgendwo Maß nehmen müßte. Maßnehmen woran?

Aber man kann in solchen Fällen auch mit Extremen arbeiten, die selbst etwas Besonderes haben im Verhältnis zwischen Psyche und Körper, Leib und Seele. So wie es Unaufmerksamkeit gibt, so läßt sich auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit beobachten, die dann irgendwann etwas viel wird.

Viele sind dann schnell mit der Etikettierung bei der Hand, etwas sei „krankhaft“. Das ist so schrecklich bei Aristoteles in der von vielen so geschätzten „Nikomachischen Ethik“. Als wäre das Mittlere immer die richtige Wahl, niemals zu viel oder zu wenig, immer in Maßen. Als ob es das wäre.

Aristoteles konnte den Epigrammatiker Friedrich Freiherr von Logau (1605-1655) noch nicht kennen, dessen Spruch die unterbelichtete Ethik spielend ad absurdum führen kann, wie es Diogenes nicht besser hätte tun können: „In Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod.“ — Und jene selbstberufenen Menschen, die mit Urteilen aus der Hüfte schießen, um garantiert nicht zu treffen, sind auch nicht hilfreich, wenn es heißt, Hypochondrie sei „krankhaft“. Zugegeben, es ist eine etwas angespannte, ziemlich permanente Aufmerksamkeit, die Friedrich Nietzsche dazu gezwungen hat, tagtäglich den eigenen Gesundheits– und Krankenstand in ein eigenes Tagebuch des Wohl– und eher Unwohlseins zu schreiben.

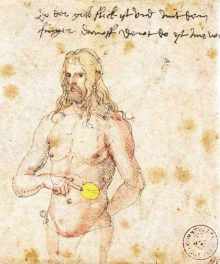

Bild: Albrecht Dürer: Selbstportrait (1528). Skizze in der er auf vergrößerte Milz zeigt. Wie ist es, Hypochonder zu sein? Das ist die Frage, die nun von besonderem Interesse ist, wegen der Impfung, der Personalie und der unbeholfenen Skandalisierung um Harald Schmidt. Ich hatte schon vor geraumer Zeit darüber spekuliert, ob er ist oder nicht ist, also „geimpft“. Und es hat mir ein sardonisches Vergnügen bereitet, darüber zu spekulieren, daß nun ja wirklich zwei Herzen in seiner Brust schlagen müßten. Einerseits ist das die Angst vor Krankheit, andererseits ist da die Angst vor der Impfung. — Ja, an alle Wenigdenker, das geht auch! Die Philosophie hat sogar einen Namen dafür, es ist eine Aporie, eine „Weglosigkeit“, die eben „tertium non datur“, ohne ein Drittes, also ohne Ausweg ist.

Ich bin damals zu dem Schluß gekommen, er hat nicht und er ist nicht. Richtig! Er ist noch immer nicht.

Das kam auf eine köstlich verklausulierte Weise über den Kontext heraus. Lustig ist, daß die Impf–Sitten–Wächter das noch immer nicht bemerkt haben. Und natürlich äußert sich sein Management zu dieser Petitesse nicht. Er sei gerade im Urlaub. Sie würden dem begnadeten Entertainer damit ja seine Pointe und seine Extra–Lektion in Rhetorik vermiesen, die er einer entsetzten Öffentlichkeit verabreicht hat.

Noch lustiger ist, daß sich niemand traut, über Harald Schmidt herzufallen wie über Sportler oder Schauspieler auf eine mitunter einfach nur unverschämte Art und Weise. Man hätte es allerdings mit einem rhetorisch gnadenlos Begnadeten zu tun. — Hat sich Lauterbach eigentlich schon zum Impfstatus von Schmidt geäußert?

Das Argument von der „Vorbildfunktion von Prominenten“ lese ich gerade, oh. Es mag Prominente geben, deren Beruf es ist, prominent zu sein, aber bei Harald Schmidt wäre zu klären, wie es wohl sein mag, Hypochonder zu sein. — Das mag selbst schon wieder heikel erscheinen, das derart an die große Glocke zu hängen, hätte er sich nicht selbst in einer köstlichen Stehgreif-Parodie darüber lustig gemacht, wie es ist, Hypochonder zu sein.

Aber gewiß ist der Impfstatus privat. Das geht niemanden etwas an und genauso hält er es auch. Dabei sind überall Ironiesignale aber nur wenige checken es. Was seinen Impfstatus, die Frage aller Fragen betrifft, so müsse er vorsichtig sein, sonst gäbe es etwas auf den Aluhut und dann kommt die verschmitzt zurechtgelegte Formel im Wortlaut des Scholzomaten, er sei auf dem besten Wege zu 2G. — Köstlich!

Aber fast alles irrlichtert in der gar nicht mehr so freiheitlichen Republik. Manche möchten sich gern darüber sehr erregen, daß er dann auch noch Witze über Corona macht.

Nur wenige sind nicht hereingefallen und haben sich nicht vorführen lassen im Nichtdenken. In der Welt vom 7. Januar konstatiert Mladen Gladić den geistigen Niveauverfall unter dem Titel: „Harald Schmidt und sein Impfstatus“. Köstlich, weil sich da einer einschwingt in den Sound. — Philosophieren ist eben wie Jazz, man sollte den Einsatz nicht verpassen und improvisieren können. Und zu Recht wird moniert, daß unsere Gegenwart kaum noch fähig ist, sich auf diesen Sound einzulassen:

„Ich bin auf einem guten und vernünftigen Weg, 2G zu erfüllen“, sagt Harald Schmidt in einem Interview. Und alles rätselt: Ist Schmidt ungeimpft, gar Impfgegner? Warum unsere Gegenwart kaum noch fähig ist, sich auf den Schmidt–Sound einzulassen. Und was die Sätze des Ex–Talkers signalisieren.

Im jüngsten Interview mit Harald Schmidt in der „Neuen Zürcher Zeitung“ bemerkt sein Gesprächspartner gleich am Anfang: „Wir dürfen uns nicht im Hotel treffen, weil Sie weder geimpft noch genesen sind.“ Schmidts Antwort: „Daß ich nicht geimpft sei, das behaupten Sie einfach so, und ich lasse das mal so stehen. Mittlerweile habe ich mir eine Olaf–Scholz-Formulierung überlegt: ‚Ich bin auf einem guten und vernünftigen Weg, 2G zu erfüllen.’ Das läßt alles offen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst gibt’s schnell was auf den Aluhut.“ Eine Antwort, die uns merklich überfordert und prompt der Skandalisierung anheimgefallen ist.

Alles hat auch eine andere Seite, die meist nicht gesehen werden soll, das gilt für das Rauchen, ebenso wie für Hypochondrie. Die erhöhte Aufmerksamkeit auf Differenzen zwischen Leib und Seele, Psyche und Körper sorgt auch für ein hohes Niveau einer Achtsamkeit, die ein Entertainer wie Schmidt stets mit einer gewissen Leichtigkeit bewiesen hat. Schön waren immer die Passagen, in denen er hat durchblicken lassen, wie er es macht. Zum Beispiel die Lacher, von denen es welche gäbe, die Grenzwertigkeit signalisieren. — Ich schließe daraus, daß die erhöhte Aufmerksamkeit sich sonstwohin ausgedehnt hat, Befindlichkeiten wahrnehmen zu können, die auch dem Intellekt bei alledem Freude bereiten, eine, die ganz gern auch mal die vorführen, die andere immerzu vorführen, in dem Glauben, sie hätten die Moral für sich gepachtet. Denken bräuchte es nicht, wenn man ohnehin schon im Recht ist.

Übrigens, schon mal vom “Morbus Google” gehört, auch die Hypochondrie geht mit der Zeit als Cyberchondrie. — Meine persönliche Erfahrung ist, daß sich vieles aufs erste Mal googeln läßt aber nicht das, was Ärzten regelmäßig auf Partys widerfährt, wenn sie sich als ebensolche outen. Sogleich robben sich manche heraus, nutzen die Gelegenheit, machen sich schon mal ein wenig frei und weisen dann auf sich selbst, sie hätten da so ein Ziehen, manchmal auch ein Stechen.

Ich wollte mal Heilpraktiker werden, war schon im Standardkurs an der Uni in Münster: “Physiologie für Psychologen”. Bis ich dann gemerkt habe, daß ich mit manchen Kranken nicht klarkomme. Jetzt bin ich es nur so nebenher und das erleichtert sehr.

-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona, Corona-Diskurs, Corona-Politik, Diskurs, Ethik, Identität und Individualismus, Moderne, Motive der Mythen, Utopie, Zeitgeist, Zivilisation

Worauf es wirklich ankommt.

Vortrag: Bildungshaus Batschuns, Österreich, 11.06.2021

In einer Krise zeigt sich, wer wir sind und worauf wir uns wirklich verlassen können und wie stabil die Verhältnisse wirklich sind. Ob wir es wollen oder nicht: Krisen sind Bewährungsproben, dann zeigt sich, ob wir uns anpassen, verändern oder vielleicht sogar über uns hinauswachsen können.

Reden stärkt, vor allem Verstehen. Angst schwächt, ebenso wie Hetzkampagnen, das alles verwirrt und schmälert die Kräfte. – Neue Stärken entstehen, sobald wir lähmende Ängste behutsam überwinden.

Eine Krise kann vorübergehend sein, im psychologischen Sinne sind Krisen jedoch nur der Anfang umfassender Wandlungsprozesse. – In Märchen und Mythen macht die Krise den Anfang, dann folgt zunächst die Katharsis und darauf die Transformation.

Vor allem für die Pädagogik zeigen die Erfahrungen der letzten 15 Monate, daß die Welt von Menschen gemacht und zu verantworten ist. Auch die Menschenbilder, die Unkultur öffentlicher Debatten, der Rückfall in fast religiöse Ängste, das alles gibt zu denken.

Diese Welt, so wie sie ist, hat keine Zukunft. Dabei ist die Klimafrage nur wie die Spitze eines Eisbergs. Wichtig wäre es, endlich auch in der Politik ein positives Menschenbild an den Tag zu legen, wie es in Pädagogik und Psychologie schon seit den 70er Jahren üblich ist. Staat, Politik und Behörden gehen aber immer noch vom Obrigkeitsstaat aus, wenn sie meinen, mündige Menschen vor sich selbst schützen zu müssen.

Das Bild vom Guten Hirten und seiner Herde ist obsolet, es sollte den vielen Autokraten überlassen werden. Der in der Corona-Krise erstarkte Staat wird bleiben. Daher müssen die Gegengewichte gestärkt werden, also brauchen wir mehr Demokratie und mehr Gerichtshöfe, an denen sich Staat und Politik rechtfertigen müssen.

Das wird aber alles nicht reichen, wenn man bedenkt, was eigentlich alles inzwischen zur Neige geht. Allerdings war die Zivilisation, seit sie vor 12.000 Jahren entstand, immer schon eine instabile Angelegenheit.

Vor allem jene Entwicklungen, auf die Pädagogik, Psychologie und Philosophie besonders Wert legen, sind überhaupt nicht mitgekommen. – Das Fehlende nachzuholen ist und bleibt eine Aufgabe, in der es vor allem sehr viel sehr professionelle Pädagogik braucht. Schließlich ist jeder Mensch einzigartig, darin liegen Hoffnungen, nur niemanden zu verlieren.

-

Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona, Corona-Diskurs, Corona-Politik, Diskurs, Ethik, Identität und Individualismus, Moral, Motive der Mythen, Religion, Theorien der Kultur, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation

LIVE! music, life et cetera…

Hemingway Lounge | Uhlandstr. 26 | 76135 Karlsruhe

LIVE! . music, life et cetera .

Talk mit Prof. Dr. Heinz–Ulrich Nennen: “Von Freiheitsliebe und der Sehnsucht nach Kontrolle” .

Ullrich Eidenmüller im Talk mit Prof. Dr. Heinz–Ulrich NennenWas hat das Corona–Virus mit uns gemacht? Wie weit hat es die Welt verändert und wird sie noch verändern? Welche Tiefen hat das Virus in der Gesellschaft bloßgelegt? — Könnte es zu solchen Fragen am Beginn der „Rückkehr der Freiheit“ einen kompetenteren Gesprächspartner geben als ein Professor für Philosophie an der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)?

Prof. Dr. Heinz-Ulrich Nennen Gesprächspartner von Ullrich Eidenmüller beim traditionellen Talk in der Hemingway Lounge sein. Der Philosoph, der seine Zeitgeist–Analysen seit Jahren aus seinem Wohnmobil am Kanal in Münster schreibt, analysiert die Auswirkungen auf das tägliche Leben, den „Verlust an Nähe, den wir zu verkraften haben, die Unkultur der Verunglimpfung Andersdenkender, das frühe Schließen der gesellschaftlichen Diskurse schon im März 2020“.

Freuen Sie sich auf ein spritziges und tiefgehendes Gespräch in der wiedereröffneten Lounge, untermalt wie immer von der Musik, die Prof. Dr. Heinz–Ulrich Nennen mitbringt.

-

Anthropologie, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Melancholie, Moderne, Motive der Mythen, Religion, Theographien, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Zeitgeist, Zivilisation

Philosophischer Salon

Philosophischer Salon

Literaturhaus im Prinz-Max-Palais

WS 2019 | donnerstags | 18:00-20:00 Uhr

Wassily Kandinsky: Thirty (1937). Musée national d’art moderne, Paris. — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Kultur ist ein Mittel, nicht einfach nur verrückt zu werden, angesichts der überfordernden Komplexität einer Welt, der wir als Individuen und auch als Gattung ziemlich gleichgültig sind. — Es gilt, darüber hinaus zu gehen und Ordnung zu schaffen, also Bedeutungen. Kultur bietet Orientierung und Schutz, sie gewährt Erwartungssicherheit, basale Gefühle und die Erfahrung, getragen sein von wieder erkennbaren Strukturen, die verläßlich sind.

Wir sind immer auf der Suche nach Sinn, weil sich daran das eigene Orientierungsvermögen selbst wieder orientieren läßt. Daher ist Orientierungsorientierung von so große Bedeutung, denn Sinn verschafft Sicherheit im Geiste, und das in einer Welt, die übermächtig und eigentlich auch unbeherrschbar erscheint.

Aber die Welt läßt sich in Geschichten verstricken, so daß wir uns wie an einem Ariadnefaden im Labyrinth einer immer unübersichtlicher werdenden Welt orientieren können, obwohl wir sie als ganze gar nicht überschauen.

Literaturhaus | Karlsruhe | Prinz-Max-Palais | Karlstraße 10 | Foto: Bernhard Schmitt Menschen sind Orientierungswaisen. Jedes Tier ist vollkommen integriert in den angestammten Lebensraum. — Man möchte annehmen, daß ›die‹ Natur mit dem Menschen das Spiel eröffnet hat, wie es wohl sei, ein Wesen zu erschaffen, das sich selbst orientieren kann. Inzwischen ist die Welt fast vollständig umgebaut worden. Schon bald werden zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben.

Der Anspruch, sich in diesen künstlichen Welten zu orientieren, steigt ständig. Zur Orientierung braucht es inzwischen Orientierungsorientierung. Dabei soll gerade auch die Individualität zum Zuge kommen. — Die Zeiten sind vorbei, in denen traditionelle Rollen mustergültig gelebt werden mußten, vor allem Geschlechteridentitäten, die keinen Ausbruch, keine Abweichung, keine Sperenzien duldeten. Immer weniger ›Sinn‹ ist vorgegeben, was eben bedeutet, sich selbst zu orientieren.

Seit alters her werden einschlägige Antworten auf letzte Fragen immer wieder neu von den Mythen gegeben, die das Kunststück beherrschen, Weltvertrauen und Zuversicht zu schaffen. Wie das geschieht, das soll mit immer wieder neuen Einsichten im Philosophischen Salon zur Erfahrung gebracht werden. — Menschen sind kosmische Waisen, ausgesetzt in dem Bewußtsein, sich selbst bedenken zu müssen.

-

Anthropologie, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Melancholie, Moderne, Motive der Mythen, Religion, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Zeitgeist, Zivilisation

Philosophische Ambulanz

Philosophische Ambulanz

WS 2019 | freitags | 11:30-13:00 Uhr | Raum: 30.91-110 (OG)

Beginn: 23. Okt. 2019 | Ende: 7. Febr. 2020

Ferdinand Bart: Der Zauberlehrling, (1882). Zeichnung aus dem Buch Goethe’s Werke, 1882. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Und sie laufen! Naß und nässer

Wird’s im Saal und auf den Stufen.

Welch entsetzliches Gewässer!

Herr und Meister! hör mich rufen! —

Ach, da kommt der Meister!

Herr, die Not ist groß!

Die ich rief, die Geister,

Werd ich nun nicht los.

»In die Ecke,

Besen! Besen!

Seid’s gewesen.

Denn als Geister

Ruft euch nur, zu seinem Zwecke,

Erst hervor der alte Meister.(Goethe: Der Zauberlehrling)

In der Philosophischen Ambulanz kommt die Philosophie wieder zurück auf den Marktplatz, wo Sokrates seine Dispute führte, immer auf der Suche nach einer Philosophie, die es besser aufnehmen kann mit der Wirklichkeit. In den Dialogen und Diskursen der Philosophischen Ambulanz soll es darum gehen, in gemeinsamen Gedankengängen die besseren, höheren und tieferen Einsichten zu gewinnen.

Verstehen ist Erfahrungssache, Verständigung ist eine Frage der Übung. Oft herrschen aber falsche Vorstellungen vor: Gemeinsames Verstehen entsteht im Dialog und in Diskursen, bei denen es nicht vorrangig um Meinungsäußerungen und Stellungnahmen geht. Es kommt auch nicht darauf an, Recht zu behalten, sich zu behaupten oder etwa vermeintliche ›Gegner‹ mundtot zu machen. — Gewalt entsteht, wo Worte versagen, wenn nicht gesagt und verstanden werden kann, was einem wirklich am Herzen liegt. Es kommt viel mehr darauf an, im gemeinsamen Verstehen weiterzukommen, so daß sich die Diskurse anreichern und ihre Sukzession, also einen Fortschritt erreichen. Daher ist es so wichtig, gerade im Konflikt aus einem Dissens heraus wie

der zu neuem Einvernehmen zu finden. Erst das macht uns zu mündigen Zeitgenossen, wenn wir auch über die eigene Stellungnahme noch frei verfügen können. — Zu Philosophieren bedeutet, Widersprüche und Ambivalenzen nicht schleunigst aufzulösen, weil sie anstrengend sind. Vielmehr gilt es, das Denken selbst in der Schwebe zu halten. Der Weg ist das Ziel, gerade auch beim Philosophieren.

Es gilt, nicht nur die üblichen Standpunkte zu vertreten, sondern neue und gänzlich unbekannte Perspektiven zu erproben. Daher ist der Positionswech sel von so eminenter Bedeutung. Genau das ist ›Bildung‹, den Standort der Betrachtung wechseln, um eine Stellungnahme ggf. auch aus einer beliebigen anderen Perspektive vornehmen, kommentieren und beurteilen zu können.

[gview file=”https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Philosophische_Ambulanz-WS19.pdf” save=”1″]

-

EPG II

Oberseminar: Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II

WS 2019 | freitags | 14:00-15:30 Uhr | Raum: 30.91-009

Beginn: 17. Okt. 2019 | Ende: 6. Febr. 2020

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.

Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tat sächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.

Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.

So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.

[gview file=”Nennen-EPGII-WS19.pdf” save=”1″]

-

Anthropologie, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Moderne, Motive der Mythen, Religion, Theographien, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Zeitgeist, Zivilisation

Frauenbilder im Mythos

Oberseminar: Frauenbilder im Mythos

WS 2019 | donnerstags | 11:30-13:00 Uhr | Raum 30.91-110

Beginn: 17. Oktober 2019 | Ende: 6. Febr. 2020

Man sieht, daß sie ebenbürtig sind, schließlich ist sie auch seine Schwester. — James Barry: Jupiter and Juno on Mount Ida (um 1790f.) — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Die Rollen vieler Frauenfiguren in den klassischen Mythen zeigen weit mehr als nur die Seite des Opfers (Helena), sondern auch eine Vielfalt weiblicher Macht, durch die Stellung im Haus als Matrone (Hera), durch besondere Fähigkeiten wie Vernunft (Athene) oder auch Zauberei (Medea), nicht zuletzt aber auch durch Verführung (Salome). Auch tiefenpsychologische Konflikte spielen hinein, wenn Gefühl, Wille, Körper und Geist eben nicht miteinander harmonieren (Antigone) oder wenn der Zwang zur Selbstverleugnung so groß wird, daß Psychosen ausgelebt werden müssen (Dionysos). Desweiteren ist die offene Zukunft im Prozeß der Selbstermächtigung des Menschen ein dauerhaftes Problem (Pandora).

Diese Veranstaltung dient der Gegenwart und darin der Selbstreflektion vor dem Hintergrund einer humanistischen Bildung, deren Reiz darin besteht, sich mental und emotional den ganz andersgearteten Verhältnissen in der Antike aussetzen zu können, von denen uns vieles bis auf den heutigen Tag noch immer tief berührt. Wir sollten diese alten Zeiten nicht mental überwinden wollen, denn es würde bereits genügen, einfach nur zu verstehen, was Konventionen mit Menschen machen können.

Bemerkenswert ist die in Szene gesetzte Empathie, als wäre das Werk eine Reaktion auf das von Franz Stuck. — Hermann Haase–Ilsenburg: Farewell of the Amazon (1902). — Quelle: Foto von Golf in der Wikipedia. via Wikimedia, Lizenz: Creative Commons, CC-BY-3.0. Auch der Mythos um die Amazonen ist, neueren Forschungen zufolge, höchst interessant in der Deutung dessen, was da wirklich auf dem Spiele stand. Die Verhältnisse waren längst nicht mehr so einvernehmlich wie vorher, als es noch sehr wenige Menschen gab und noch nicht die Ambition, daraus Untertanen zu machen. — Vielleicht ist unter solchen Bedingungen sogar die Blutrache nicht so desaströs, wie sie später sein wird.

Da sind Prinzessinnen wie Ariadne oder Medea, die ihr Schicksal aufbessern möchten und endlich heraus wollen aus der eigenen, als barbarisch empfundenen Kultur. Daher würden sie für einen hochwohlgeborenen griechischen Prinzen mit Aussicht auf Königswürden wirklich alles tun, bis hin zum Hochverrat des eigenen Landes, der Götter und der eigenen Familie, sogar bis hin zum Brudermord.

Zwar hat auch Ariadne ›ihrem Helden‹ Theseus ganz entscheidend geholfen, den Minotaurus im Labyrinth von Knossos zu töten und wieder herauszufinden, aber Theseus setzt die Schlafende, also die ihm blindlings Vertrauende ganz einfach auf der Insel Naxos aus. — Ihr wird aber ein atemberaubend überraschend schönes Schicksal zu Teil, der Weingott Dionysos verliebt sich in die schlafende Schöne. Ohnehin spielt dieser Gott eine sehr wichtige Rolle im Zuge der Frauenemanzipation, weil er endlich Möglichkeiten schafft, daß gerade auch Frauen ›ungezügelt‹ sein können und auch sein dürfen.

Franz Stuck: Amazone zu Pferde (1897). Lower Saxony State Museum. — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Da sind die Opfer göttlicher Avancen wie Daphne, bei der die unerwiderte, ja aufdringliche Liebe durchgespielt wird, oder etwa Kassandra, die allein für die Aussicht auf eine einzige Liebesnacht schon mal im vorhinein von Apollon mit der Sehergabe belohnt worden ist, die sich aber standhaft verweigert, so daß auch hier wiederum der Gott nicht zurücknehmen kann, was nun einmal verliehen worden ist. Dafür aber konnte er sie sehr wohl noch empfindlich treffen, die Sehergabe sollte ihr erhalten bleiben, allein, es würde ihr nur niemand mehr glauben.

Es sind viele, wirklich sehr eindrucksvolle Begebenheiten, einerseits Standardsituationen, wie die Loslösung vom Elternhaus, die Entführung der Braut, erotische Abenteuer, unzweideutige Angebote, aber auch ihre gewaltsame Überwindung, wonach sie dann auf diese Weise zur Frau ›gemacht‹ worden ist, wie etwa Hera durch Zeus, der sich in Gestalt eines bibbernden Kuckucks in die Nähe ihres Schoßes begibt.

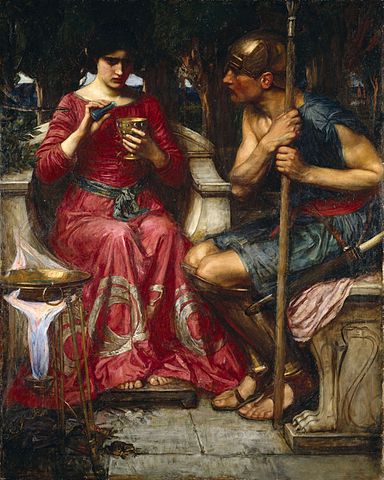

John William Waterhouse: Jason and Medea (1907). — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Dann ist es — so will es diese Geschlechter–Dramaturgie vormaliger Zeiten, um die Frau geschehen. Sie hat nicht aufgepaßt, ist hinters Licht geführt worden. Es genügt, der Geliebten die Ehre zu nehmen, dann wird sie nolens volens ihren Überwältiger heiraten müssen. — Möglich ist alledings auch, daß hier sehr alte Erfahrungen rekapituliert werden, der Frauenraub auch unter vorzivilisierten Völkern. Der Hintergrund dürfte der sein, daß es eine immens hohe Müttersterblichkeit gegeben haben dürfte.

Wir sind inzwischen meilenweit entfernt von diesen Verhältnissen, und nur noch wenige wissen, was eigentlich im Ritus der entführten Braut noch so alles mitschwingt. Aber vieles von alledem spukt noch immer in den Köpfen und Körpern herum. Daher ist es so interessant, diese ebenso schillernden wie archetypischen Konstellationen ganz bewußt neu auszudeuten.

Alles ist Konvention, ganz besonders konventionell sind auch die gegenwärtigen Auseinandersetzungen, in denen viele AktivistInnen noch immer davon ausgehen, daß Frauen stets Opfer sind, die Opfer von Männern, daß Männer immer Täter sind und daß daher den Frauen immerzu Schutz gewährt werden müsse. Genau das aber bewirkt nichts anders als die Aufrechterhaltung überkommener Verhältnisse, die längst nicht mehr dem State of the art im Diskurs über Gender gerecht werden.

Aber oft hintergeht gerade dieser Diskurs seine eigenen Anforderungen. Daher ist es so interessant, vor dem Hintergrund unserer eigenen Gegenwart die dramatischen Situationen, in die Frauen im Mythos geraten, als solche zu deuten. — Wir spiegeln uns immerzu selbst und darauf kommt es an. Daher geht es auch nicht ums Urteilen, schon gar nicht ums Verurteilen, sondern einfach nur und immer wieder ums Verstehen.

[gview file=”Nennen-Frauenbilder_im_Mythos-WS19.pdf” save=”1″]

-

Anthropologie, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Moderne, Motive der Mythen, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Vorlesung, Zeitgeist, Zivilisation

Die Urbanisierung der Seele

Die Urbanisierung der Seele.

Über Zivilisation und Wildnis

Das Ewig-Weibliche als Motiv aller Motive ist weit weniger biologischer Natur, als gemeinhin angenommen wird, denn gerade die Geschlechterrollen sind eine Folge der Zivilisation. Zuvor waren die Verhältnisse der Geschlechter stets anders arrangiert.

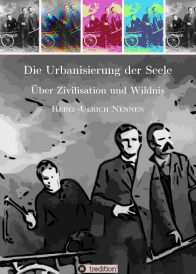

Heinz-Ulrich Nennen: Die Urbanisierung der Seele. Über Zivilisation und Wildnis; (ZeitGeister 2). tredition, Hamburg. 312 S. – Paperback 18,99 €, ISBN: 978-3-7482-1319-2. Hardcover 28,99 €, ISBN: 978-3-7482-1320-8. Erscheinungsdatum: 07.03.2019 Wildbeuter sind nicht sesshaft, daher wäre es unsinnig, Besitztümer anzuhäufen und vererben zu wollen. Insofern ist auch nicht das Haben, sondern das Sein entscheidend, wenn und wo es um Anerkennung geht. – Unter den Bedingungen der Zivilisation geht es jedoch um Besitz und Status, vor allem in Bezug auf Frauen, was sich anhand von Allegorien über Weiblichkeit demontrieren läßt. Pandora steht symbolisch für die Verlockungen, Folgen und Nebenfolgen im Prozess der Zivilisation. Aphrodite verkörpert als Göttin der Liebe den Verdrängungs-Wettbewerb unter Frauen und die Entschiedenheit, im Zweifelsfall alles einzusetzen. Derweil steht die schöne Helena für das Schicksal, im Spiel der Mächte zum willenlosen Opfer und zur schönen Beute gemacht zu werden, um als Trumpf, Trophäe, vielleicht sogar im Triumph gewaltsam genommen zu werden. Es gibt eine Fotografie, die minutiös von Friedrich Nietzsche gegen den Einspruch der Beteiligten arrangiert worden ist. – Lou Andreas-Salomé hat Friedrich Nietzsche und Paul Rée vor ihren Karren gespannt. So könnte eine Interpretation lauten, zumal die Begehrte kurz zuvor die Heiratsanträge beider Männer abgelehnt hatte. – Es mag sein, dass Nietzsche sich von dieser enttäuschenden Liebe inspirieren ließ. Aber neben der biographischen Interpretation ist eine andere noch tiefgründiger, es geht um das Motiv aller Motive. Das berühmte Foto spottet jeder landläufigen Interpretation des gemeinen Spruchs: »Wenn Du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht«. Gerade dieser Satz hat Nietzsche in Verruf gebracht. Betrachtet man aber das Foto genauer, so zeigt sich, wer hier die Peitsche führt: Es ist das Weib.

- Die Reihe ZeitGeister erscheint mit insges. 7 Bänden bei tredition: → Reihe ZeitGeister

- Band 2: Die Urbanisierung der Seele – Über das → Buch

- Bestellen beim Verlag → tredition

- Bestellen bei → amazon

- Bestellen bei → ZVAB

- → Bibliotheken

- → DNB

- Zum → download ↓

Alle Bände der Reihe ZeitGeister erscheinen bei tredition – werden aber auch hier sukzessive zum Download freigegeben.

[gview file=”Nennen-Die-Urbanisierung-der-Seele.pdf” save=”1″]

-

Anerkennung, Macht, Liebe

Hauptseminar: Anerkennung, Macht, Liebe

SS 2019 | Donnerstags | 11:30–13:00 Uhr | Raum: 30.91-009

Beginn: 25. April 2019 | Ende: 25. Juli 2019

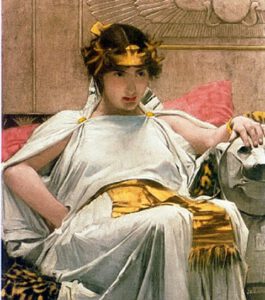

John William Waterhouse: Cleopatra. Privatsammlung. Quelle: Public Domain via Wikimedia. Echte Anerkennung ist nicht nur sozial, sondern auch psychologisch von erheblicher Bedeutung. Anerkennung bestätigt nicht nur, sie schafft Identität. Sie wirkt hoch motivierend, ihre Verweigerung dagegen verstörend. Das Ausgeschlossensein von jeder Form der Anerkennung ist hochproblematisch. — Die Psyche eines jeden Individuums muß darauf setzen, für andere von Bedeutung zu sein. Soziale Isolation steht als Todesursache an erster Stelle.

Wie wichtig authentische Anerkennung tatsächlich ist, wird deutlich anhand der Dialektik jener zweier Selbstbewußtseine, die bei Hegel einander begegnen, weil sie, ein jedes für sich, nicht in der Lage sind, die entscheidende Anerkennung zu finden, eine, die zählt, die gelten, die etwas wert sein soll. — Wir legen also nicht von ungefähr ganz besonders Wert darauf, nicht nur wofür, sondern auch, von wem wir die für unser Selbstbewußtsein so lebenswichtige Anerkennung erhalten. Problematisch ist Beifall von der falschen Seite, überhaupt ist es leichter, mit Kritik umzugehen, nicht aber mit Lob.

Wenn Anerkennung wirklich ›zählen‹ soll, dann muß sie unabhängig, fast freimütig, ohne jede Berechnung und vor allem ohne Hintergedanken eingeräumt, gewährt, ja geradezu aufgenötigt werden. Sie muß ferner vorgebracht worden sein von jemandem, an dessen Urteil einem liegt. — Augenhöhe ist entscheidend. Das geht bis weit in theologische Spekulationen: Gott habe den Menschen erschaffen, um ein Gegenüber, einen ernstzunehmenden Kritiker zu haben, der unabhängig und urteilsfähig genug ist, auch fundamentale Schöpfungskritik zu betreiben. Es genügt eben nicht, wenn ein Schöpfer tagtäglich stolz auf sein Werk ist, um sich immerzu selbst zu bekunden, daß alles gut sei.

John William Waterhouse: Cleopatra. Privatsammlung. Quelle: Public Domain via Wikimedia. Jeder Zweifel an der Authentizität von Anerkennung offenbart gerade in der Liebe einen unheiligen Kern. Die Tragikomödie beginnt, sobald nach dem Warum einer Liebe gefragt wird. Das Problem liegt darin, daß kein ›Grund‹ diesen Zweifel würde je wieder aus der Welt schaffen können. Dasselbe gilt übrigens auch für die Eifersucht, deren Verdacht ebensowenig ausgeräumt werden kann. — Tatsächlich handelt es sich in beiden Fällen nicht um den Ausdruck des Zweifels am Anderen, sondern vielmehr um manifeste Selbstzweifel, die mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun haben.

Anerkennung setzt nicht nur ein ehrliches Urteil voraus, sondern eben auch ein gesundes Selbstbewußtsein. Wer jedoch zweifelt, tatsächlich anerkannt oder gar geliebt zu werden, wird die Last sämtlicher Zweifelsfälle selbst abarbeiten müssen. — Tatsächlich haben die ›Gründe‹ für solche Dispositionen kaum etwas mit der Gegenwart zu tun, sie reichen vielmehr weit zurück und sind nicht selten ›systemisch‹ bedingt.

Wie die Anerkennung, so hat auch die Liebe zwei Seiten. Entscheidend ist der Unterschied zwischen Lieben und Geliebtwerden. Platon zufolge zählt eigentlich nur tätige Liebe, weit weniger dagegen das Geliebtwerden, denn nur dann ist der heilige Wahn inspirierend genug, so daß einem wieder neue Feder nachwachsen, um zusammen mit den Göttern zum Ideenhimmel aufzusteigen.

[gview file=”Nennen-Anerkennung-Macht-Liebe-SS19.pdf” save=”1″]